13 décembre 2009

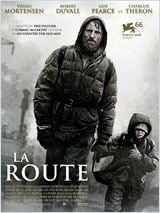

The Road

4e long-métrage de l'australien John Hillcoat, mais premier à sortir sur nos écrans, The Road est une adaptation d'un best-seller de Cormac McCarthy. Autant le dire d'emblée, Hillcoat n'a pas écrit le scénario de cette adaptation, et son scénariste n'a pas le talent des frères Coen, qui eux avaient fait fort avec leur adaptation d'un autre roman de McCarthy : No Country For Old Men.

Dommage car Hillcoat a par contre du talent en terme de mise en scène. Il en fallait pour donner une dimension crédible à cette Terre sinistrée par un cataclysme. Le thème du désastre écologique avec une humanité à peu près éradiquée a le vent en poupe au cinéma depuis plusieurs années. Le spectateur commence à être habitué et il y a des points de comparaison. Visuellement, et sans effets spéciaux numériques à la Emmerich, The Road réussit de façon bien plus convaincante à nous transporter dans l'horreur ce que pourrait être une civilisation retournée à la barbarie, la seule préoccupation quotidienne étant de survivre, c'est-à-dire manger, puisque tous les animaux sont morts. Hormis retrouver d'hypothétiques boîtes de conserve, la seule solution consiste donc à manger... de l'homme. Heureusement, le scénario ne fait qu'aborder le thème du cannibalisme, pour en faire seulement un ressort du suspense.

On suit plutôt le périple d'un père et de son enfant qui tentent de rejoindre le Sud, moins froid, afin de survivre plus longtemps. Mais dans une humanité vouée à l'extinction, qu'est-ce qui anime encore l'instinct de survie ? Pour ce père, il s'agit de protéger et aguerrir son enfant pour qu'il puisse faire face à son tour, tout seul, plus tard. Psychologiquement, c'est dans ces instants où le père est prêt à devoir choisir entre deux options plus horribles l'une que l'autre (tuer son enfant pour ne pas le voir se faire dévorer, ou prendre le risque qu'il se fasse dévorer ?) que le film est fascinant. Hélas, ces situations de souffrance extrême ne sont que rarement exploitées au maximum de leur potentiel.

La faute aux flash back romantiques dans la période pré-cataclysme (où la cellule familiale existait encore), qui amènent de fort inutiles explications psychologiques. Hillcoat pouvait totalement se passer de ces scènes, d'autant qu'il en réussit de stupéfiantes qui, sans aucun mot, disent tout sur le désespoir lié à la perte des êtres chers (par exemple, la scène de l'abandon de l'alliance jetée depuis un pont).

Outre ses décors et sa photographie à couper le souffle, The Road se retrouve sauvé en grande partie par l'interprétation sidérante de Viggo Mortensen, qui travaille ici son corps pour une composition d'une exigence identique à ce qu'il avait fait avec Cronenberg pour Les Promesses de l'ombre.

6/10

16:21 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john hillcoat, viggo mortensen, kodi smit-mcphee, guy pearce

03 décembre 2009

Zombieland

Zombieland est ni plus ni moins le pendant américain du mémorable film britannique Shaun Of The Dead, à savoir une variation parodique de l'archi-classique film de zombies. L'humour est ici peut-être un peu moins dévastateur, et de qualité un peu moins constante. Néanmoins, pour son premier long-métrage, Ruben Fleischer frappe fort, et apporte à son tour une bonne dose de fraîcheur au genre, avec son gore hilarant et ses situations farfelues.

Fleischer mélange ici avec beaucoup d'habileté une trame reposant sur la dynamique d'un road-movie et sur des codes propres au teenage movie. La démarche est tellement décomplexée, les trouvailles de mises en scène sont nombreuses, et on y trouve même quelques moments de gravité rappelant de façon bien sentie à quel point l'homme est un loup pour l'homme. Zombieland apporte un divertissement total et de qualité, et c'est plutôt rare. Bien joué.

8/10

19:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, ruben fleischer, woody harrelson, jesse eisenberg, abigail breslin

27 novembre 2009

Michael Jackson's This Is It

Ouf, mille fois ouf : même si les producteurs de la tournée This is it n'ont pas eu d'autre choix que de rentabiliser leur investissement par la sortie mondiale de ce making-of des répétitions, on a évité le documentaire pompeux ou larmoyant. Chose incroyable, Jackson y retrouve même un petit peu d'humanité, grâce au parti pris d'axer le doc uniquement sur sa facette d'artiste. Facette pratiquement éteinte depuis de nombreuses années, faute à un MJ en passage à vide créatif et rattrapé par les affaires.

Le doc commence pourtant mal, avec des témoignages de ses danseurs qui évidemment, n'ont pas grand-chose d'autre à dire que c'est le rêve de leur vie ou bien que c'est incroyable de danser aux côtés de MJ. Heureusement, les images suivantes ne durent pas non plus, avec le processus de sélection des danseurs qui viennent des quatre coins du monde : on menaçait de facilement tomber dans le style de certains programmes TV. Rapidement, nous sommes portés au cœur du sujet : des chansons jouées sur scène dans une grande salle vide. Ce n'est donc pas glamour, mais sans une production complète, et sans les paillettes (très amusant de voir MJ danser en anorak), on découvre tout autrement le labeur des artistes à l'œuvre sur scène.

Les chansons sont la plupart du temps complètes, même si les images viennent parfois de répétitions différentes (ce qui entraîne évidemment parfois un décalage flagrant entre la bande-son et ce qu'on voit à l'écran, genre MJ qui ne chante pas alors qu'on entend sa voix). Le plus passionnant reste les coupures et les redémarrages, voulus par MJ lorsque cela ne s'approche pas de son sens de la perfection. L'entendre reprendre son entourage sur tel ou tel détail avec une infinie douceur (mais néanmoins nette détermination) permet de mieux appréhender le génie du bonhomme. En tant qu'entertainer, il n'y avait pas un seul aspect de son show qui lui échappait. Et il faut voir sa capacité de leadership naturelle, tout en douceur, sur l'ensemble de sa troupe : on imagine mieux le choc pour toute cette équipe à la nouvelle de sa disparition.

Par contre, on pourra regretter les bidouillages dans le mixage des chansons. Même s'il ne fait guère de doute que le véritable concert aurait utilisé parfois des bandes, il est étrange de dénaturer ce qu'on voit à l'écran. Cela cadre mal avec l'honnêteté brute des images. La jeune guitariste Orianthi Panagaris voit ainsi sa prestation sur Black Or White être carrément écrasée par la piste originale studio, rajoutée de façon incompréhensible (on entend faiblement à l'arrière plan du mix ce qu'elle joue, il y a des différences notables, trop pour les fans ?). Heureusement, ce n'est pas le cas sur Beat It et Orianthi assure une réplique tout à fait convaincante du solo de Van Halen, avec le bon look et la bonne attitude. Amusant, ce goût de MJ pour les femmes à la guitare (on se souvient de sa fidèle shreddeuse Jennifer Batten), alors qu'elles sont bien rares comme professionnelles à cet instrument.

Ce doc me paraît donc vraiment intéressant à regarder pour tout amateur de musique contemporaine, car il permettra sans aucun doute de jeter un regard différent sur l'artiste le plus mythique et le plus fantasmé de tous les temps. Il est assez (tristement) ironique de se dire que sans cette mort prématurée, nous n'aurions probablement jamais pu voir MJ aussi à nu en tant qu'artiste, avec une sensibilité et des failles. Un vrai making-of d'un véritable concert de la tournée, si elle avait eu lieu, aurait probablement été très différent. Ici, on découvre aussi que MJ était capable d'humour, voire même de bon goût (les séquences détournées du film Gilda). En outre, les titres choisis sont plutôt issus du répertoire funk, pop et soul de MJ ; on évite le dégoulinant naïf des ballades mièvres et les titres insipides, sans mélodies et uniquement rythmiques, de ses derniers albums. Très appréciable !

Par la nature des images du documentaire, il est impossible de le noter, mais il est fortement recommandé. This is it.

17:33 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, kenny ortega, michael jackson

26 novembre 2009

A l'origine

300e note publiée sur ce blog...

Xavier Giannoli n'est pas vraiment un débutant. Je n'ai pas vu son film précédent Quand J'étais Chanteur (beau succès critique et public), mais j'avais fortement apprécié la mise en scène de Une Aventure, thriller amoureux qui baignait dans une lumière glacée, et fascinait par son atmosphère, bien que son scénario fut frustrant. Avec A l'origine, Giannoli place la barre bien plus haut, puisque cette fois il aligne fond et forme au même niveau.

Giannoli s'est inspiré d'un fait divers datant des années 90 : un escroc qui vit d'abus de confiance et de petites combines sur des chantiers est pris pour un chef de travaux d'une grande multinationale, suite à une méprise. Il est alors accueilli comme le sauveur qui relancerait un chantier local arrêté depuis deux ans dans une petite ville du nord de la France frappée durement par le chômage. Il y voit l'occasion de réussir sa plus belle escroquerie, mais va se retrouver dépassé par son mensonge.

Le film résonne d'autant plus fort dans le contexte de crise actuel, mais ce n'est qu'une coïncidence, le projet remontant à plusieurs années. Même si la chronique sociale fait mouche, Giannoli n'en fait pas le sujet principal de son film. Il a plutôt été fasciné par la personnalité de l'escroc, au point d'être allé rencontrer le véritable usurpateur, ainsi que que l'ancien juge d'instruction en charge de l'affaire au moment des faits. "Pour la première fois de ma vie, j'étais quelqu'un" : cette phrase du véritable escroc a fait une grosse impression sur Giannoli qui a articulé du coup son film autour des motivations de cet escroc. Il explore la démarche de cet usurpateur pour montrer qu'elle n'est pas seulement crapuleuse, mais aussi existentielle.

Giannoli réussit de superbes moments de grâce, avec des plans du chantier, de nuit, à la limite du fantastique. Les acteurs sont au diapason, François Cluzet est totalement habité et ne surjoue jamais. Seul défaut, c'est un peu long (et encore, la durée a été réduite de 2h35 à 2h10 après sa projection à Cannes). Mais voilà encore un film français qui montre qu'il y a vraiment moyen du faire du haut de gamme dans notre pays, à côté des torrents d'âneries qui se déversent trop souvent dans nos salles.

8/10

20:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, xavier giannoli, françois cluzet, emmanuelle devos

18 novembre 2009

Muse, Bercy, 17/11/2009

Près de trois ans plus tard, revoilà Muse à Bercy, avec un nouvel album qui cartonne une fois de plus sévèrement en France (double platine en deux mois !). Leur dernier gros concert parisien (pas vu pour ma part) datait de la fin de la tournée de Black Holes & Revelations, en juin 2007 au Parc des Princes, avec un certain groupe écossais en première partie : Biffy Clyro.

Ces derniers ouvrent à nouveau pour Muse à Bercy, et c'est une très bonne surprise. Le groupe existe depuis 1998 et a sorti 5 albums, et il est bien connu au Royaume-Uni (plusieurs singles dans le top 10), mais confidentiel encore en France, malgré d'autres premières parties comme celle de Linkin Park en 2008 (à Bercy, déjà). Pourquoi n'ai-je pas découvert ce groupe auparavant ? C'est incompréhensible, car c'est le groupe préféré de Mike Vennart, le leader d'Oceansize, qui a même tourné avec eux ! Oceansize étant eux-mêmes en tournée en ce moment, c'est bien au power trio auquel nous avons droit ce soir, et quel power trio ! Les minettes venues voir Muse ont pris en pleine poire une intensité post-punk rappelant celle de ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead.

Le groupe est clairement à classer dans l'emo, ce genre au confluent de plusieurs influences, qui ne donne jamais une image très précise de quoi on parle : un croisement de punk, d'hardcore, de rock et de pop, mais avec des éléments de progressif. Chez Biffy Clyro, ces derniers sont plus fortement présents que la moyenne, et rappellent irrésistiblement Rush. On trouve de nombreux signatures rythmiques aux mesures impaires, subtilités finement incorporées dans des compositions par ailleurs assez directes. En outre, les trois Ecossais savent tous chanter, ce qui produit des chœurs puissants et des lignes de chant partagées, ce qui est à mon sens un des gros points forts du groupe.

Biffy Clyro a donc fait souffler sur Bercy une énergie décoiffante, avec une brochette de titres majoritairement issus du nouvel album Only Revolutions : The Captain, That Golden Rule (la plus prog), Bubbles (très Kings Of Leon), ou encore le single Mountains, leur plus gros carton au Royaume-Uni. Merci à Muse de leur offrir encore une telle tribune ; c'est également assez osé de leur part car avec la même sono, Biffy Clyro n'aurait pas eu grand-chose à leur envier en terme d'impact.

Quant à Muse, je pourrais pratiquement faire un copier/coller de ce que j'avais écrit sur leur Bercy de 2006. The Resistance ayant creusé un peu plus la veine du space rock de Black Holes & Revelations, la production spectaculaire de cette tournée est à l'avenant : plus dantesque encore, mais heureusement, un peu plus travaillée, ou du moins plus maîtrisée. On est moins dans la débauche pure de lights, la scénographie est un peu plus raffinée, notamment grâce à ce concept des trois colonnes qui s'ouvrent, qui servent à la fois d'écrans, de plateformes et de lights.

Grosse surprise, la scène est circulaire, mais placée au fond de la fosse ; choix bizarre, d'autant que tous les gradins sont accessibles, mais le public n'en est pas informé. Du coup, peu de monde "derrière", et le groupe ne se retourne pas souvent, mais Bellamy joue le jeu et virevolte en prenant soin de regarder et saluer aussi le public assis juste à côté ("derrière") eux. Quant à Dominic Howard, il a une batterie qui pivote à 360° de temps en temps. Je suis allé voir les rappels de ce point de vue, et bien m'en a pris car la sensation est fantastique : on est très près du groupe, on voit ce que eux voient de la scène (c'est très impressionnant), et on a la sensation rare d'être pratiquement sur scène, tout en voyant tout ce qui se passe en coulisses au niveau de la production. De surcroît, la scène circulaire est bien sonorisée à 360°, et le son était bien meilleur "derrière" sans la réverbération due à la taille et la nature de la salle.

La qualité de la production scénique a un revers de la médaille dont je parlais déjà dans mon billet sur Bercy 2006 : "trop minuté, trop rodé". C'est inévitablement le cas cette fois encore, et les puristes regretteront que ce manque de surprise se retrouve dans la setlist, qui - en dehors du nouvel album très favorisé - aligne les singles incontournables du passé. Une petite surprise vient du seul titre de Showbiz, à savoir une version de Cave sans guitare (remplacée par le piano), ce qui lui donne vraiment un feeling différent et fort plaisant. Il serait injuste de ne pas citer également les trois ou quatre interludes instrumentaux, qui proposent tous des tourneries infernales qu'on aimerait voir se retrouver dans de futurs morceaux : on naviguait entre Black Sabbath, Led Zeppelin, et Dream Theater (clin d'œil ?). A part ça, c'est le rouleau compresseur, et on peut être partagé entre le sentiment de trouver tout ça un peu trop pompier, et celui de penser qu'au fond, ça le fait grave quand même. C'est que Muse reste vraiment incontournable sur scène, et comme Queen à leur époque, ils sont toujours juste à la frontière du "too much", mais restent dans le bon goût. Et quelle musique. Quelle musique... !

Setlist:

01. Intro : We Are The Universe

02. Uprising

03. Resistance

04. New Born

05. Map Of The Problematique

06. Supermassive Black Hole

07. MK Ultra

08. Hysteria

09. United States Of Eurasia

10. Cave

11. Guiding Light

12. Undisclosed Desires

13. Starlight

14. Plug In Baby

15. Time Is Running Out

16. Unnatural Selection

Rappel:

17. Exogenesis Symphony Part I : Overture

18. Stockholm Syndrome

19. Knights Of Cydonia

20:16 Publié dans Concerts | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : concert, muse, bercy